|

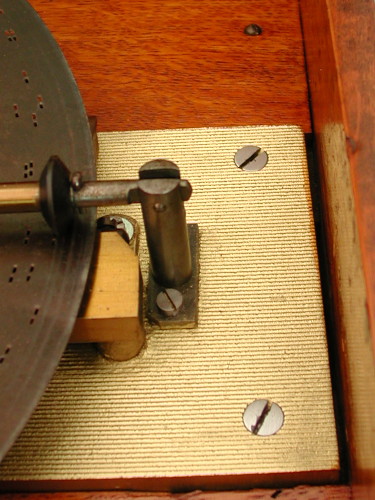

右サイドに(取り外しタイプ)クランクレバーを取り付けます。 クランクは目一杯巻き上げるよりも一曲演奏する毎に3〜4回ほど巻き上げます↑ |

|

|

|

ディスクはサポートローラーの上に載せます。(↑ローラーがこのように見えないようにディスクはその上に載せて下さい。)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

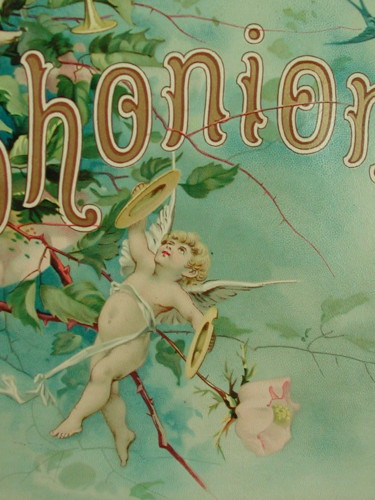

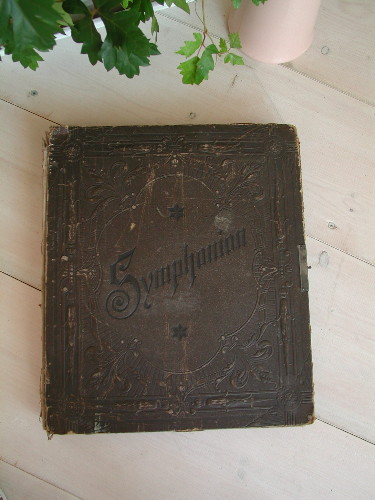

#sd215 1890-1910 ドイツ製 シンフォニオン

W44.5cm×H23cm×D34cm ディスク用ブックサイズW32cm×H38.5cm×厚さ4cm

--------------------------------------------------------------

ダブルコームの大変豊かな音色です。

オルゴール本体は日本に到着してから直ぐに専門家にメンテナンスをして頂きましたので、ほぼ完璧な状態です。

また、一曲終わる毎に曲が止まるようにストッパーが付いていますので下記手順に沿ってお使い下さい。

不明な点が御座いましたらメール、もしくは電話にて問い合わせ下さい。

音色を聞いてみたい方は是非お電話下さい。

電話では音色の豊かな響きを十分にお伝えすることは出来ませんが、数枚の曲をお聴かせします。

もし御来店頂けるようでしたら東大町店に御座いますので、是非実物をご覧下さい♪

---------------------------------------------------- ディスクオルゴールの基本的な取り扱い方法

1.ディスクをセットする前にスターホィールを揃えます。ちょうど、そろばんで{ご破算で願いましては..」と玉を揃える感じです。揃ってないときには、通常の回転方向にまわして下さい。

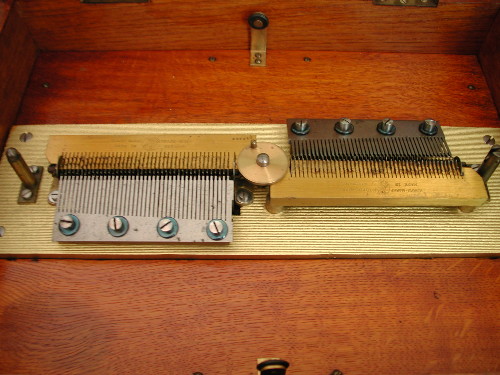

2.ディスクは前後のサポートローラーの上に載せます。ディスクを上に反らせる形状になりますが、それが正しい置き方です。反らせることによって、スターホィールを回す部分を強制的に直線にすることが出来ますし、またこうすることによって強度も上がり、力がかかっても、上に跳ね上がって逃げることが無くなるからです。

3.クランクはいっぱい巻き上げルより、半分くらい巻いて、一曲演奏するたびに3〜4回巻くようにします。 一日の演奏が終わったときには、スプリングの巻き上げ状態は半分以下にしておくとよいです。 夜間など、音が出せない場合には、ディスクを外して空回転させると良いです。

4.ディスクの裏側の爪を良く観察して、完全なものはもちろんよろしいが、半分位の高さに減っているものは、むしろ、切り取った方がトラブルの原因になりません。そのまま演奏すると、回転途中に止まったりすることが有ります。

5.ディスクが詰まって、演奏途中に止まってしまった場合には、ディスクを持って無理に回すことはせず、ディスク押さえアーム(ローラーで押さえてある横棒)を外して、ディスクをはずしてしまいます。そのあと、スターホィールの位置を揃えて下さい。多分、そのような場合には、同じディスクの同じ位置で同じ現象が起きることが多いので、その場合には、その位地前後の爪を良く観察してみて下さい。半分くらいになった爪を発見することが多いです。

6.ケースは直射日光を当てないで下さい。 シェラックニスは水やアルコールに弱いので、水気のものを上に置いたりしないで下さい。

7.ケースの外面は、乾いた布で乾拭きする程度、ワックスなどは、塗らない方がよろしいと思われます。

----------------------------------------------------------- ディスクはオリジナルの古いブックに12枚入っております。

そのうち完品は4枚。他は中央のはめ込み穴がやや経年に伴い広くなっているため若干音が安定しません。

ですが、12枚全て十分聞くことは可能です。もしご希望でしたら完品以外の8枚も全てお付けします。

ディスクは現在復刻版も出ておりますので、沢山の楽曲をダブルコームの豊かな音色でお楽しみ頂けます。

また、ディスクの修理は出来ませんが、同じ曲を復元し、新しくディスクを作ることは十分可能とのことです。

曲名は大変古いですので、分からないものが殆どですが、ドイツの美しい曲ばかりです。 |

|